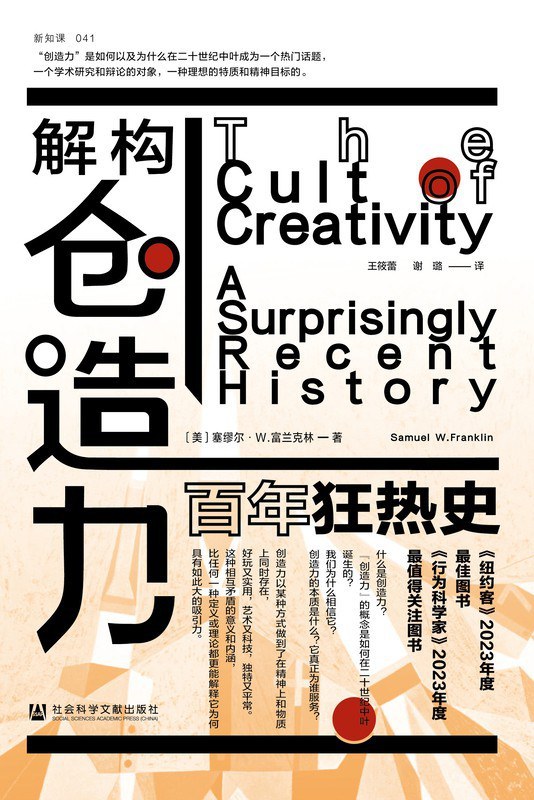

国内精品卡一卡二卡三:黑龙江7频道-少数人的奢侈品还是所有人的必需品:我们如何解构创造力?

《生命之树》剧照

“创造力”的诞生

创意文学告诉我们,尽管我们现在才开始意识到创造力在每个领域和日常生活中的重要性,但它是诗人和哲学家自古以来一直思考的话题。事实上,直到20世纪中叶以来,“创造力”这个词才成为我们日常用语中的词。它第一次被记录下来是在1875年,相对于漫长的文字历史,它简直就是一个新生儿。“创造性”这个词可以追溯到更早的时候,在1940年之前,它比“创造力”更常见,但两个词都很少使用,而且都以一种不固定的方式使用。值得注意的是,在大约1950年之前,文章、专著、散文、论文、颂歌、课程、百科全书条目或任何类似的东西里几乎没有明确涉及“创造力”这个主题(我找到的最早的词条是在1966年)。事实上,在柏拉图或亚里士多德的著作中(甚至在译文中)也没有;它没出现在康德、华兹华斯或雪莱的观点里,也没有在爱默生、威廉·詹姆斯或约翰·杜威这些美国人身上被提及。正如历史学家保罗·奥斯卡·克里斯泰勒(Paul Oskar Kristeller)所发现的那样,尽管我们倾向于认为创造力是一个永恒的概念,但它是一个“缺乏哲学和历史凭证”的术语。

然而,在第二次世界大战结束前后,“创造力”这个词的使用频率迅速上升——创造力的使用率大爆炸。

我们是如何这么快从不谈论“创造力”到后来频繁地提及它,甚至将其作为我们这个时代的主导价值的呢?为什么?是什么让战后的这个黎明时代需要这把“瑞士军刀”式的新术语?它是一下子横空出世,还是从社会的某个角落不经意冒出来的?它如何适应当下更大的社会和文化变革?它又为谁服务?

这本书是关于我们如何开始相信创造力的——从某种意义上说,我们倾向于认为它是我们几乎所有问题的答案,或者说,我们相信有一种叫作创造力的现象。这不是一本关于创造力如何运作或如何让我们更有创造力的书。也不是我们对漫长历史长河中的艺术和发明等事物溯源的探究。相反,它是一部关于所谓“创造力”在二战后的美国如何以及为什么成为一个话题、一个学术研究和辩论的对象、一种官方认可的人格特质、一个教育和经济政策的目标、一种理想的性格的作品。可以说本书讲的是创造力如何在不止一种意义上成为一个“精神目标”的。

本书要讲的东西可能出人意料。当我开始研究创造力被大规模谈论时,我想象着能在朝气蓬勃的年轻人反主流文化中找到它的根源——这种自我表达、实验主义和叛逆的精神在20世纪60年代达到顶峰,并给那个年代留下独特的印记。但我发现创造力的热潮早在20世纪50年代——一个随波逐流、官僚主义和郊区化的时代——就开始了。它也不是来自那个时代的艺术家或波希米亚式艺人。正如桃乐西·帕克(Dorothy Parker)在1958年(战后创造力热潮高涨的年代)所打趣的那样,一个作家越能坐下来安于创作,“他就越不会陷入小群体中,为‘创造力’这个词而疯狂”。尽管战后美国艺术界的许多人都接受自我表达和实验主义,但事实证明,真正深入人心的所谓的创造力——也包括“创造性”、“创造性人格”和“创造性过程”等概念——主要是出于对科学、技术、消费品和广告方面的创意的关注,而不是对艺术本身的关注。与此同时,艺术内涵并非偶然:战后对创造力崇拜主要因为大众认为艺术家才拥有的品质——比如不墨守成规、工作热情、具有人道主义精神甚至道德感,当然,还有对新事物的偏好——被传授给了科学、技术和消费文化。

本书讲述的是一群形形色色的心理学家、管理大师、广告主管和工程师的事,他们一起合作,构建了我们今天所知道的创造力的概念。他们在量化、解释和系统性再现某种被称为人类创造力的各种尝试中,将自己独特又时常相互冲突的欲望(调和个人与大众社会、非凡与日常、精神性与粗俗的物质、反叛与现实之间的紧张关系)注入其中。要想创造一个统一调和这些紧张关系的主术语并不容易,在他们看来,这个概念不断被瓦解。但总的来说,即使他们并没有真正解决那个时代的基本悖论,也为解决那些问题描画了一个蓝图,这个蓝图一直影响着我们对技术、消费主义和资本主义的看法,直到今天。

我们以前叫它什么

当我告诉人们“创造力”是一个新术语时,他们总是会问我:“以前怎么称呼它?”而我的回答总是烦人但真诚,“你说的‘它’是什么意思?”第一个问题背后有两个假设,这两个假设都是正确的。首先,文字和概念不是一回事;其次,一个新词的出现或普及并不一定意味着一个全新概念的出现。例如,酒鬼和饮酒过度是两个不同时代对同一类人的描述——第一个词是指这个人习惯性地过度饮酒,第二个词如同我们一直在谈论的创造力那样——谈论过度饮酒这种现象。说创造力在某些情况下是旧概念的新术语,这一说法并非没有道理。因为如想象力、灵感、幻想、天才、开创性,甚至像创造性想象力(creative imagination)和创造性能力(creative power)这样的短语,早在“创造力”之前就存在了。

然而,现代社会中的创造力概念并不能完全追溯到这些古老的词。“独创性”(ingenuity)或“创造性”(inventiveness)显得过于功利,缺乏艺术气息。“创造力”可以激发在艺术和科学方面获得巨大成就,但作为其同义词的“天才”不知怎的就显得过于排他和浮夸了,孩子们可以有创造力,而聪明则有点太平庸了,你可能会认为一头从猪圈里找到出路的猪也算是聪明的。“开创性”(originality)更接近创造力,但缺少点灵性——不会有人说“开创性”是充实生活的关键。“想象力”也许是最常与创造力互换使用的术语,但感觉又缺点生产力。就像“幻想”一样,它完全可以只停留于大脑臆想中,肆意荒诞。倾向“创造力”的专家所持的观点是,它是“一种创造新的、有用的东西的能力”。(要知道,这句话出自美国专利法,可并非巧合。)换句话说,创造力这个词能让我们思考和表达以前的术语所不能表达的东西。它不是旧概念的新表达,而是一种以前的词都无法全面表达其内涵的新词。当战后人们越来越多地选择使用“创造力”这个词时,他们会巧妙地将其含义与其他几乎普遍存在的古老概念区分开来。这个术语可能不是绝对的精准,但它做到了相对模糊的精确,并且有意义。就像光既可以是粒子,也可以是光波一样,创造力以某种方式做到了在精神上和物质上同时存在,既好玩又实用,既艺术又科技,既独特又平常。这种相互矛盾的意义和内涵,比任何一种定义或理论都更能解释它为何在战后的美国有如此大的吸引力,而这些矛盾之间的平衡似乎显得尤为重要。创造力的内核一不注意就打滑是一种特性,而不是缺陷。

如果你回顾一下创造力诞生的时期,尽可能多地去阅读关于创造力的文章、书和演讲稿——亲爱的读者,我读过——你会立刻注意到,在开头的几行里,几乎总有这样的内容:

创造力既体现在科学家的工作中,也出现在艺术家的作品里;既存于思想家的脑中,也存于美学家的眼中;它还不可避免地出现在现代科技领域的领军人物身上,也同样出现于母亲与孩子的正常关系中。

在绘画、创作交响乐、设计新的杀人工具、发展科学理论、发现人际关系中的新程序或培养自己新型个性中,创造性过程并没有根本的区别。

艺术和科学中的(创造力)是相似的,都以相同的基本心理过程为特征。

可以推测的是,无论创造力是什么,它的过程在其所有分支和变种中本质上都是相同的,因此,一种新的艺术形式,新的工具,新的科学原理的演变,都有着共同的特性。

人们不仅在绘画、写诗或发现科学理论方面具有创造力,而且在烹饪、做木工活儿、踢足球或性生活方面也具有创造力。

正如我们将看到的,这个在每天的祈祷中反复出现的措辞,从来都不是一个实证发现。更确切地说,这是一个起点,一个假设,一个愿望。想要知道为什么创造力在过去75年里已经成为一个如此突出的话题,就要问一下这个概念到底有什么好处,它既广泛到可以解释艺术和技术、非凡和日常,又如此狭隘,可以将所有这些提炼成个人的而非社会的现象。要回答这个问题,我们必须理解战后美国核心的、难以驾驭的意识形态和切实紧迫的需要。

大众社会与永久革命

美国从第二次世界大战中崛起,无论在政治上还是经济上都成了世界上最强大的国家。然而,这种强大引发了人们的焦虑:如何运用这么多新产生的权力,以及这样做对这个国家意味着什么。随着经济大萧条带来的深刻记忆和苏联共产主义对世界历史性的挑战,美国的政策制定者、劳工领袖和商人制订了一项计划,即通过消费主义、企业与劳工之间的和平以及军事开支来推动经济的持续增长和广泛繁荣。正如《财富》(Fortune)杂志于1951年所说,这将是一场“永久革命”,一种只有美国资本主义才能提供的稳步提高生活水平的体系。通过提供高工资、高利润和源源不断的令人眼花缭乱的新型消费品和军事技术,战后的国家建造师们将有能力抵御国内外的社会主义入侵,充分实现繁荣与现代化。

钢铁厂、建筑工地和汽车制造厂中大量的工会工人的出现意味着战后经济繁荣和美国蓝领阶层的蓬勃发展。同时这个时期也见证了白领世界的惊人规模,因为大公司雇用受过大学教育的男性(有时是女性)来管理工厂车间,监督供应链,设计新产品,并向新兴的中产阶级宣传和推销这些产品。在《退伍军人权利法案》和政府对高等教育的巨额投资的双重推动下,1940年至1964年,拥有专业和技术学位的人数增加1倍多,增长速度是一般劳动力的2倍。科学家和工程师是其中增长最快的:1930 年至1955 年,科学家的数量增加了5倍,其中大部分受雇于军队或工业企业。到了1956年,白领工人的数量在美国历史上首次超过蓝领工人。

这个由工程师、广告人员和大型企业组成的战后新世界反过来又引发了一场全国性的恐慌,担心“大众社会”的到来。到20世纪60年代中期,人们纷纷议论,生活水平的提高是一场与魔鬼的交易。你可以在鸡尾酒会上听到大卫·里斯曼的《孤独的人群》,万斯·帕卡德的《麦迪逊大道和汽车行业的欺骗》,或者赫伯特·马尔库塞的《单向度的人》。在大屠杀、广岛原子弹和苏联的古拉格集中营的背景下,现代制度被赋予了邪恶的色彩。战前的一代人把官僚主义和技术官僚视为解决疯狂自由市场的办法,而战后的批评者则把它们视为现代理性失控的例证。对效率的追求正在把生命本身变成一台没有灵魂的机器。对“科学”的绝对信仰使灵性和道德黯然失色。这个“富裕社会”,尽管生活舒适,却是建立在工作上同事关系疏离,无奈维持家庭的被动消费,以及社会公益道德被侵蚀的基础之上的。让人强烈地感觉到所有这些所谓的进步本质上是毫无意义,甚至是不道德的。正如社会学家西奥多·罗斯扎克(Theodore Roszak)所说,现代社会已经废除了所有“传统的超然生活目的”,取而代之的是“日益娴熟的技术手段,在生产无聊的富足物品和足以灭绝种族的弹药之间荒谬地左右摇摆”。

大众社会最糟糕的弊病——或者至少是每个人都认同的——是“从众”。心理学家O. 霍巴特·莫勒(O. Hobart Mowrer)警告说:“这个时代的趋势是走向一种从众状态,其本质是否认个人的最高价值。”《财富》杂志的编辑威廉·怀特(William Whyte)警告说,可以追溯到自耕农时代的美国个人主义传统正在衰落。“在这个国家,‘个人主义’——独立和自力更生——是三个世纪以来的关键词,”他写道,“但现在人们开始接受个人这个概念本身没有意义这种观点。”大卫·里斯曼写道,“内在导向”的个人主义正在被“外在导向”的社会性所取代。右翼人士指责罗斯福新政及其集体主义知识分子。左翼人士,包括许多对极权主义记忆犹新的欧洲新移民,倾向于指责公司资本主义,指责其僵化的官僚机构、大众媒体驱动的消费主义和无休止的功利主义。对于广泛的自由主义中间派来说,从众是民主的毒药,民主是国外共产主义在国内的镜像。在整个美国社会,从右翼到左翼,从社会学家到小说家,从女权主义者到黑人自由主义者,战后的思想家们都团结了起来,寻求如何从大众社会的泥潭中挣脱并恢复自主自我的途径。

甚至那些大众社会的掌舵人也担心从众对创新本身的影响。麦肯锡公司的掌舵人约翰·科森(John Corson)写道:“如今大型企业的管理者每天都面临的困境是,如何维持秩序、稳定性和可预测性,同时刺激和滋养所有企业所依赖的创新。”威廉·怀特写道,一种“社会伦理”正使美国资本主义缺乏创造力和灵感。他呼应奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)的观点说,过去的经济进步是由孤独的天才推动的。熊彼特在20世纪40年代警告说,社团主义不利于创新,它把所有潜在的发明家都变成了拿薪水的雇员,扼杀了推动资本主义发展的创业动力。怀特注意到,现在的公司是“管理者”,而不是“有创造力的个人”在负责。前者被灌输了“秩序、客观目标、意见一致”的思想,对创新过程中“杂乱无章的直觉、漫无目的的想法、不切实际的问题”充满敌意。与怀特的观点相呼应,科森断言“创意来自人”,而不是组织,尤其是来自“不墨守成规的创新者,而不是‘组织中的人’”。

这种对从众的集体批判有一种特别的冷战共鸣。据说,苏联是通过让公民服务来获得技术优势的,本质上是“征用人才”。相比之下,根据1950年冷战政策纲领中NSC-68号文件的说法,“自由社会”,“试图创造和维持一个环境,在这个环境中,每个人都有机会激发他的创造力”。即使在1957年人造卫星发射后,当鹰派人士呼吁要更加重视数学和科学时,自由教育改革者坚持采用包括艺术和文学在内的先进方法让学生找到更适合自己的道路。人们常说在苏联为了达到目的可以不择手段,相比之下,美国的伟大必须建立在对个人的尊重之上。技术实力必须以文化目的为后盾,美国的霸权必须与它向世界兜售的自由主义价值观相一致。

然而,尽管所有人都对个人的命运感到绝望,但实际上每个人都同意大众社会会继续存在。洛克菲勒兄弟基金会(Rockefeller Brothers Fund)在1961年的一份报告中得出结论:“现代社会环环相扣的复杂性是我们未来不可避免的一部分。”如果美国的个人主义精神要在这个世界上占有一席之地,“我们就必须学会在有组织的机构背景下维护它……我们怎样才能让有才华的人从庞大而复杂的组织生活中解脱出来,将他们从低志向、无聊和平庸的习惯中拯救出来呢?”因此,战后时代的挑战似乎成了如何在秩序中释放个人主义,如何在现代企业的迷宫中重振独行创意者的精神。

此外,工业的需求也在发生变化。生产力的发达使每个人的基本需求得到满足,管理层突然不再那么担心效率,而是更关心营销、创新和适应性。正如彼得·德鲁克(Peter Drucker)所说,新的管理重点不再是一味地重视制造,而是“创新和营销”。尤其是当计算机开始分担一些较低级的办公室工作时,管理者开始担心,整整半个世纪工人们都被灌输理性和秩序的价值观,并被鼓励要专业化,这使得现在的劳动力无法适应新的变化。正如战时工厂必须重新装备以满足消费经济的需求一样,白领工人也需要重新装备。

创造力通常被定义为一种与艺术家和天才模糊相关的特征或过程,但理论上来说任何人都具有创造力并且创造力适用于任何领域。创造力被看作解决战后社会结构和政治矛盾的精神良方。心理学家根据军事和企业研发的需要,开发出了识别“有创造力的人”的心理测试,但也有一个更大的动机,那就是把个人从现代的精神压迫中拯救出来。同样地,在工业中,最初的创造性思维方法,如头脑风暴是针对工业革新和新产品开发的,但它们是通过解决工作中的人际疏离感问题实现的。广告专业人士将“创意广告”吹捧为一种解决销售滞后的方法,也是一种将个人视野和创意重新带入他们领域的方法。许多公司接受创意,不仅是为了刺激革新,还因为它在反军工联合体的浪潮中显得更加人性化。在所有这些案例中,为研发实验室配备人员、提出关于新产品的创意或销售方案等实际问题,都与更大的从众、疏离感和工作道德问题共存。

创造力可以缓解功利主义与人性化或超越性之间的紧张关系。1962年,著名心理学家杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)指出,“我们现在对创造力的关注出现了尖锐的问题”。心理学家被要求“以道德家的助手”“而不是纯科学家”的身份来剖析“创造性”的本质。布鲁纳怀疑,人们突然对创造力研究产生兴趣的真正原因是对白领工作性质的焦虑,尤其是对科学家和技术人员身份的焦虑。这些人被灌输了关于专业和效率的教条,认为自己是一个伟大的社会机器的一部分。但是,他说:“把一个人塑造成大机器里的重要零件并不能让其拥有尊严。机器是有用的,制度是高效的,但人是什么呢?”布鲁纳认为,商业、技术或科学工作是一种创造性行为,这种观念“赋予了这一过程尊严”。因此,“有创意的广告,有创意的工程,有创意的解决问题的方法——这些都是我们这个时代为尊严而奋斗的生动作品”。对于工程师或广告专业人士来说,有创造力并不仅仅是要有生产力,尽管它确实如此,也要以艺术家或诗人为榜样,而不是以机器为榜样。他们是带着一种内在的动机,一种对创造行为的热情去追求工作,是要更人性化。虽然这并不一定会改变这些工人被雇用来发明、设计和销售产品的实际目的,但它确实隐含地为他们的工作增加了一种道德光环,将重点从产品转移到创作过程,即创造力本身。

心理学家和创造性思维专家对创造力概念的发展,使一种新的主体——有创造力的人(the creative person)——得以出现。有创造力的人是消费世界中的生产者。他不是无能的巴比特,也不是按部就班的办公室文员,他是一个有创造力的人,是一个反叛者和自由思想者。他们活着就是为了创造。这种人通常被假设为男性,但又比传统男性更具情感上的敏感性;也通常被假设为白人,但又比那些“过度文明”的同类人更具人“原始”的一面。尽管这些对中产阶级自我认知的调整是粗略的,但它们确实开阔了人们的视野,让人重新审视哪些人的脑力劳动可能更有价值。毫不奇怪,在20世纪60年代的解放运动中,争取参与国家治理的权利有时是用一种创造性的语言提出的。例如,贝蒂·弗里丹(Betty Friedan)在1963年写道,女性只有通过“创造性工作”才能实现自我价值,她指的是传统认识上属于男性的工作,比如记者这种被认为享有高薪和声誉的工作。

弗里丹还指出了另一个关键的主题——乐观与悲观之间的张力。她对世界的现状非常不满,但也对世界的未来充满希望。对许多人来说,专注于创造力意味着卓越、兴奋,甚至是快乐,这是一种充满希望的行为。例如,许多心理学家将创造力研究与专注于精神疾病和功能障碍的研究做对比;创造力管理顾问则认为他们正在带头打造一个更人性化的工作场所。这些人希望机械自动化和物质富裕将为人类繁荣提供更多的机会,甚至超越传统的资本主义关系。我们是否能像IBM的托马斯·沃森(Thomas Watson)所说的那样,走向“伯里克利的新时代”,我们的物质需求得到满足,我们的思想可以自由地参与更高层次的艺术和智力追求?还是会朝着物质富裕却思想停滞的方向前进,像历史学家阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)所警示的那样,美国会走向文明衰落?尽管人们对创造力抱有乐观的态度,但人们需要一个词,需要去理解和掌握这种独特的活力。人们的这种需要暴露出一种深深的恐惧,因为这种活力已经极度缺乏了。

最后,除了个人与大众社会、乐观主义与悲观主义之间的总体紧张关系之外,创造力还在精英主义与平等主义之间起到调节平衡的作用。一方面,战后时代是一个深刻的民主时代,其特点是强大的福利国家、不断扩大的少数民族权利和广泛共享的繁荣。美国人不断被灌输他们是以民主的名义发动战争的,现在他们成了世界警察,但他们“普通人”的形象仍然具有经济大萧条时期的英雄魅力。另一方面,特别是在苏联发射人造卫星之后,对“平庸”的恐惧带来了一种新的对“卓越”的追求,可这往往带着反动的意味。汤因比悲叹道,美国忽视了其“有创造力的少数群体”,因此有可能重蹈每一个伟大帝国的覆辙。正如1961年约翰·W. 加德纳(John W. Gardner )的书名所言,问题是“我们能同时做到平等和优秀吗?”加德纳作为卡内基公司(Carnegie Corporation)的一名高级职员,资助了一些最早、最具影响力的关于创造力的心理学研究,这并非巧合。创造力是一个可以适用于伟人、小学生和普通工程师的词。与天才不同,创造力可以说存在于每个人身上,从这个意义上说,创造力更民主,(更重要的是,也许)对管理数十名或数百名、数千名员工的经理更有用。它满足了人们对早期天才发明家和企业家的怀念,但以一种适合大众社会意识形态和实用主义的现实形式而存在。

挖掘这段历史会颠覆我们对创造力的许多假设,包括它一直与我们同在,或者它曾经是神、艺术家和天才的专有术语。要理解创造力是如何在最近出现的,以及由它带来的混乱和现实的世界,就要理解我们是如何一步步走到今天的。这本书不仅揭示了当今创造力专业知识的根源(至少我们都参加过头脑风暴会议);从更广大的意义上说,它有助于阐明近代文化史的广泛影响。今天关于创业精神和“零工经济”(gig economy)的解放性、颠覆性且令人窒息的讨论,我们坚持“做自己喜欢的事”的决心以及对朝九晚五的蔑视,我们需要跳出框框思考、不再墨守成规而应反其道而行之的态度,所有这些实际上都是一种道德上的要求。事实上,现在有一类人被简单地称为“创作人”,甚至是“创造者”;尽管现代资本主义有如此多的残酷现实,但人们依然保持乐观——所有这些在某种程度上都可以追溯到战后对创造力的崇拜。事实是我们现在仍然在很多方面反复应对着同样的矛盾,这有助于解释为什么我们还是如此执着于这个想法,为什么这么多人拼命地想要拥有创造力。

《解构创造力 : 百年狂热史》;[美]塞缪尔·W.富兰克林(Samuel W. Franklin);社会科学文献出版社;2025年3月

47847

47847 26

26

47847

47847 26

26

48158

48158 46

46

18095

18095 59

59

76276

76276 17

17

65573

65573 36

36

63128

63128 4

4

86478

86478 85

85

30367

30367 78

78

63524

63524 2

2

62738

62738 4

4

31856

31856 47

47

71272

71272 50

50

83067

83067 20

20

99712

99712 97

97

54978

54978 31

31

63720

63720 90

90

94331

94331 53

53

29063

29063 54

54

68942

68942 21

21

89181

89181 94

94

23218

23218 58

58

28745

28745 52

52

81201

81201 44

44

17391

17391 69

69

29549

29549 6

6

17480

17480 70

70

89028

89028 4

4

98746

98746 88

88

79267

79267 68

68

83517

83517 81

81

27017

27017 78

78

54410

54410 77

77

62398

62398 1

1

63428

63428 58

58

63473

63473 31

31

47199

47199 19

19

84052

84052 15

15

46245

46245 22

22

19684

19684 80

80

22271

22271 49

49

94874

94874 50

50

36152

36152 35

35

45060

45060 29

29

74946

74946 99

99

90160

90160 42

42

41857

41857 2

2

66369

66369 8

8

47534

47534 52

52

61701

61701 41

41

52980

52980 33

33

50061

50061 60

60

68054

68054 69

69

93840

93840 53

53

92885

92885 11

11